【史海钩沉】黔东特区的峥嵘岁月

黔东特区,位于贵州东部的武陵山区,包括沿河、印江、德江、松桃、石阡、江口及四川酉阳秀山等县毗连地域,纵横200余里。

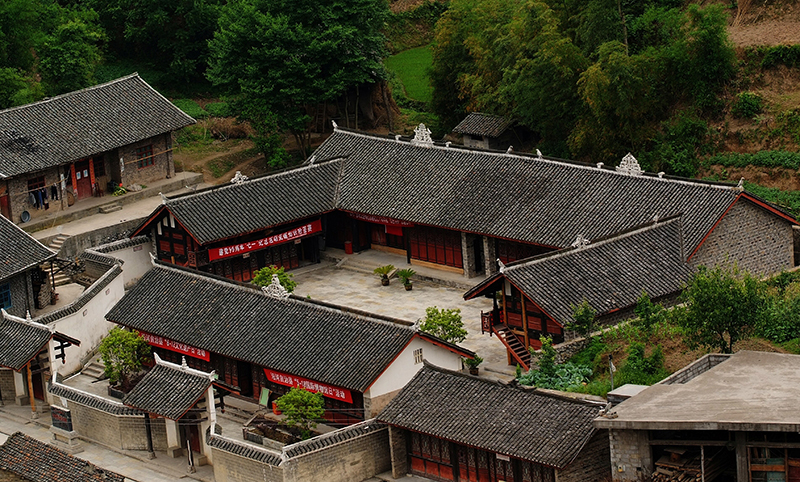

1934年5月,贺龙、关相应、夏曦率领红三军进入黔东地区占领沿河县城。1934年6月19日,中共湘鄂西中央分局在枫香溪召开会议,决定在印江、德江、沿河一带开展苏维埃运动。1934年7月21日,黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会在沿河县铅厂坝张家祠堂召开,宣布黔东特区革命委员会成立,还选举夏曦、贺龙、关向应等80名委员、32名常委组成黔东特区革命委员会,主席孙秀亮,副主席秦育青、陈正国。到7月底,就建立了14个区革命委员会和30多个乡苏维埃政府。各区革命委员会还成立了区保卫队,领导群众开展打土豪、分田地的土地革命斗争。自此,黔东革命根据地初步形成。

黔东特区成立后,开展了以土地革命、巩固政权、发展武装、粉碎敌人的进攻为中心的各项工作。在苏区范围的各县中,绝大部分乡镇建立了苏维埃政权和农民协会、贫农团、共青团、妇代会,实行了土地革命,广大农民得到了土地,使农民从政治上、经济上都得到解放。与此同时,红三军组建了由“神兵”改编的黔东纵队,又组建了沿河、黔东、印江、德江、川黔边五个独立团,共1500余人,此外,各地组织了30多支大小不一的区、乡游击队,工农武装发展到4500人。

红三军与地方武装紧密配合,胜利地粉碎了川湘黔三省军阀的联合进攻,保卫了苏区,红三军自身也得到了休整和扩大。到1934年9月,苏区范围扩大了近一倍,已拥有印江、德江、沿河、松桃、石阡、江口及四川酉阳县地域,纵横200里,人口10万人以上,建立了17个区革命委员会,100多个乡苏维埃。1934年10月24日,从湘赣边区突围西征的红六军团与红三军在印江木黄胜利会师。会师后,红三军恢复了红二军团番号。并决定主力撤离黔东,挺进湘西,创建新的根据地。为了加强对黔东根据地的领导,决定成立黔东特委,调六军团政治部主任段苏权担任。

同时,又重新组建黔东独立师,由六军团五十三团团长王光泽任师长,段苏权兼任政委,在黔东特委领导下检查斗争。10月28日,红二、红六团从南腰界出发挺进湘西。黔东独立师也离开南腰界,回到特区中心区域铅厂坝一带活动,牵制敌人,掩护主力红军转移。鉴于敌我力量过于悬殊,为保存实力,黔东特委决定,独立师撤到梵净山,利用天险,隐蔽待机,以图发展。11月中旬,特区革命委员会副主席秦育青率领特区保卫队、伤病员和机关工作人员200余人,从沿河出发,向梵净山转移,途中屡遭敌清乡队袭击,仅少数人脱险。

1934年11月23日,敌李成章部在地方民团配合下,分3路围攻独立师。红军指战员英勇反击,多次击退敌人的进攻,但由于敌我力量悬殊,为保存实力,独立师于24日撤出阵地,越过梵净山顶,向松桃方向突围。沿途遭到黔军和民团多次袭击,部队损失重大,政委段苏权负重伤,部队仅剩300余人。28日,独立师余部进入四川酉阳县境的太平坝,又遭敌民团阻击,经过浴血奋战,终因弹尽粮绝,被迫化整为零,分散突围。师长王光泽不幸被俘牺牲。只有10余名指战员英勇奋战,冲出重围到达湘西找到红军主力。

多年来,经过多方考究,黔东特区的历史脉络逐渐清晰,革命的老区的人们依然传承着先辈的斗争精神。黔东特区犹如一朵盛开在云贵高原上的红色之花,那段经久不息的激情燃烧的峥嵘岁月,激励着一代又一代黔东人民向着美好的生活奋勇向前、努力奋斗。(沿河自治县纪委县监委 )