史海钩沉丨共和国最困难时期的万山担当

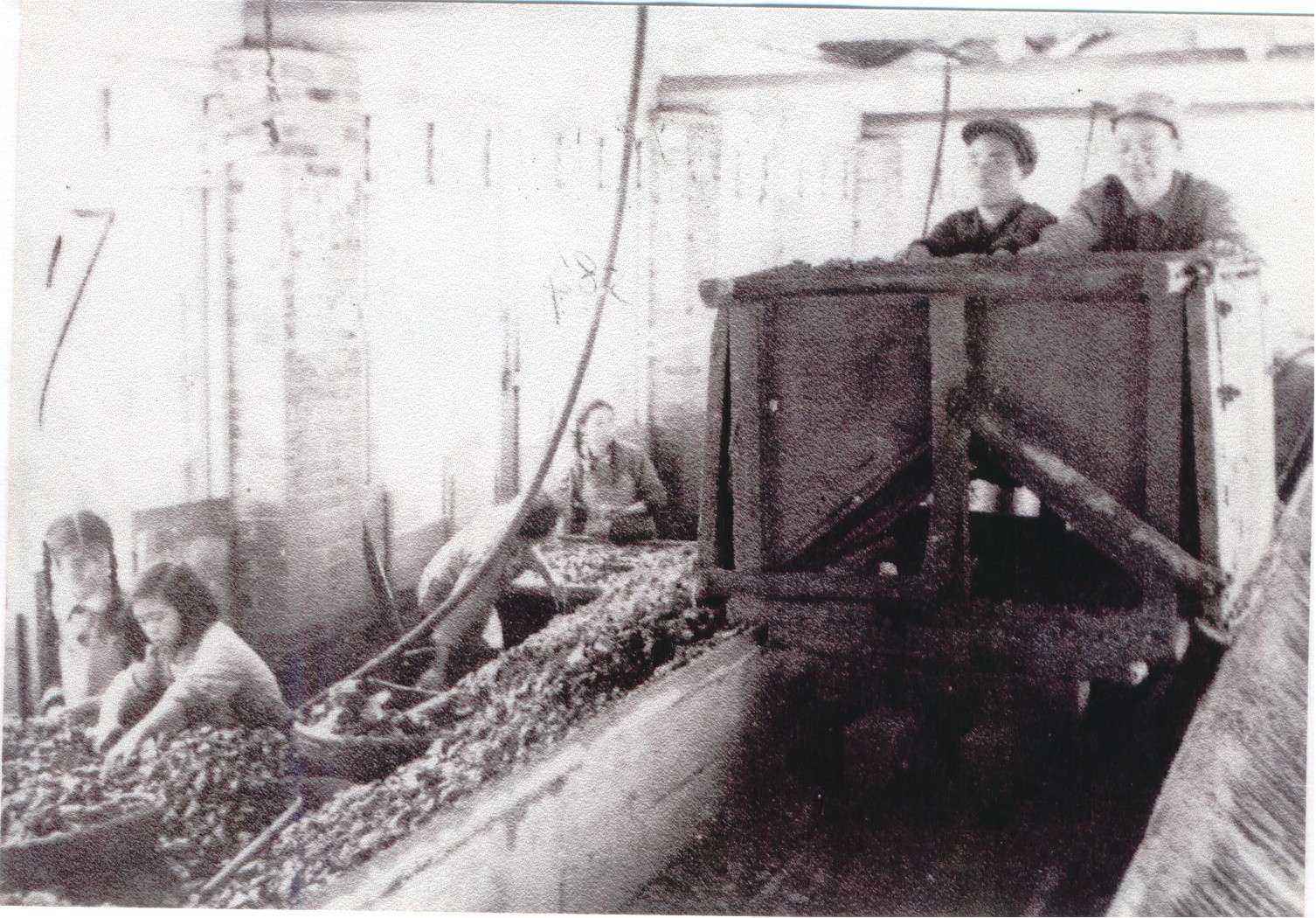

图为汞矿工人选矿、运矿场景。

1950年10月,中国决定“抗美援朝,保家卫国”为了打赢这场战争,中国寻求了苏联在武器装备等方面的支持,据统计,由此欠下苏联57.43亿元人民币的巨额债务。

1960年7月,由于中苏关系破裂,苏联违反合同停止供应许多建设项目的设备,撤走在华全部专家。国内“大跃进”接着“三年自然灾害”影响,国民经济形势异常严峻。

国运沧桑,地处万山的贵州汞矿与国家同呼吸、共命运,由此担起了为国家基础工业提供产品、出口创汇、偿还苏联债务的艰巨任务。

洋拐杖丢了,土拐杖也要撑起万山这片天。在共和国最困难的时期,贵州汞矿与国家同呼吸、共命运,担起了为国家基础工业提供产品、出口创汇、偿还苏联债务的艰巨任务。

八小时内拼命干,八小时外做贡献。汞矿掀起劳动竞赛和增产节约运动,在全矿深入开展“五比”(比高产、比质量、比效率、比安全、比成本)活动,工人工作积极性高涨,效率倍增。“八小时以内拼命干,八小时以外作贡献”在全矿形成了常态,谁都不愿拖后腿,领导职工一个样。

据不完全统计,1950年至2000年,万山汞矿共生产朱砂1500余吨,占全国朱砂总产量的40%以上;共生产水银2万吨左右,约为全国同期水银产量的45%,为明、清、民国三个时期580余年间总产量的2.5倍,近50年中为国家创利税15.6亿元,尤其在“三年困难时期”,1958年至1960年,为偿还苏联债务,连续5年生产的5196吨水银几乎全部用于偿还债务出口苏联。

1958年至1962年五年间,中国的外汇储备共3.91亿美元。同期,万山出口汞5196吨,按当时汞价格3万元/吨(定价生产)计算,创总产值为15588万元,折算美元为0.61亿美元,约占同期外汇储备15.62%。

这种分量的巨大贡献是50年间15.6亿元利税总额所无法体现和表达的,这种为国分忧、为国争光的高尚情怀是万山精神的充分体现。

1963年10月,冶金部在京召开全国有色系统总工程师冶金工作会议,贵州汞矿副矿长鲁义权、工程师樊隆晖和牛乃麒,代表贵州汞矿参加了会议,在北京怀仁堂受到国家领导人刘少奇、周恩来、朱德等亲切接见,过程中,周恩来总理和他们握手时,夸万山的汞是“爱国汞”,夸万山的人民是“优秀儿女”。

1964年,毛泽东主席提出“工业学大庆”的号召。1972年4月22至28日,贵州省“工业学大庆”现场会在万山召开,会议号召“工业学大庆,有色学贵汞”。

1972年10月,汞矿制造了一台五吨载重量“万山牌”汽车,参加了北京《全国工业学大庆展览》。《人民日报》登载贵州汞矿的先进事迹,《官山脚下大庆花》全面地介绍了贵州汞矿全体干部职工在全国工业学大庆的热潮中为国争光、无私奉献所取得的丰硕成果和先进事迹,万山汞矿成为了全国的一面旗帜。(万山区纪委监委)