史海钩沉| 刚风劲节徐培深

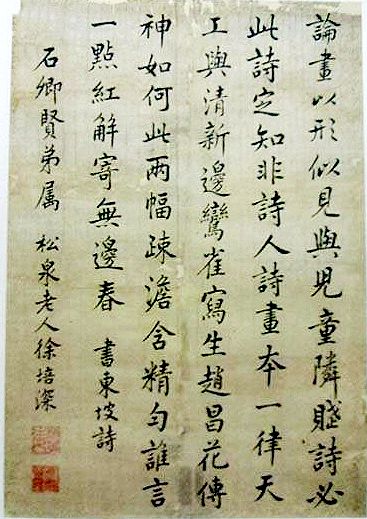

图为徐培深书法作品

徐培深(1778—1858),清朝贵州石阡巨儒,书画家、教育家。小字长春,字资之,号松泉,又号梅花主人。嘉庆十二年(1807)举人。嘉庆二十二年(1817)进士,入翰林院庶吉士散馆。历任户部员外郎云南司事、陕西主事、直隶州知州、江西司员外郎兼办八旗现审处、大司农捐官、江南道监察御史等职。因其刚正不阿直谏冒犯皇上而弃官离京,辗转扬州,受聘于两江总督陶澍,主讲乐仪书院、梅花书院等。

徐培深以才学、刚直闻名当下,与成世瑄、张海澜并称“石阡三杰”。然其人生境遇颇多坎坷,在其故乡石阡,关于其生平、才学,史籍多有记述,至今仍传颂不衰。

徐培深善书法,长于水墨山水画,贵州省博物馆有其书法作品,行书宗二王,秀润异常。其书法才能,在其儿时便已显现过人的悟性。在他九岁那年,家里请他的叔父徐道行写春联,培深为其引纸。道行擅长书法,闻名乡里。道行写完春联高兴地说:“此子必大过于我,观其引纸皆如人意。吾家千里驹也!”

道光九年(1829)十一月,徐培深参加朝廷考选御史,被钦取为第一名。道光帝急切地召见大司农,向他称道徐培深的才能,大司农按照皇上的心意委派他为大司农捐官。负责捐纳房这份差事本来是大司农衙门中的第一美差,但却因为发生假照案,之前委派的人大多都被革职,就是到任时间短的也都被降职了。幸运的是,徐培深被委派就任的时间在假照案破案之后,要是早几天,也难免会受到牵连而一并获罪。有惊无险躲过一劫。

道光十年(1830)六月,徐培深以朝考第三被引见觐见皇上,蒙恩补授江南道监察御使之职。履任后,培深便立即按制把坛庙祭祀、朝会御门各种典礼以及科举考试、官员月选等纳入监察内容。其间,先后奉皇帝钦命稽察颜料库、旧太仓各一年,并署理兵科给事中、巡视五城街道等,无不恪尽职守、清清白白、毫无差错。对发生的案件,都尽职尽职秉公办理、限时审结。对官员贪赃枉法及一些涉及国计民生方面的问题,都及时参奏进谏。因此而有“刚直不阿徐御史”之称。他与河南刘光三被京都的官员赞誉为“朝阳凤鸣”、“西台元气”。

徐培深虽然在京为官近二十年,但因其清廉,加之获罪罚俸,一家人离开京城之际,便几乎到了身无分文的境地。好在沿途一些昔日的知心朋友知其为人和境遇,以各种各样的理由解囊相助,才得以在行程中不再那么窘迫。到达扬州,遇到好友都转俞陶泉挽留,请他教他的儿子读书,并将培深到扬州的事告诉了与其情意相通的两江总督陶澍。陶澍对徐培深的到来,给予极大的热情,诚恳邀请他在此主持讲席。陶澍在为他们一家解决房屋、厨灶以及床榻等生活所需的同时,还经常派人前来过问,让徐培深有了宾至如归的感觉,于是便留了下来。

第二年,徐培深主讲于乐仪书院。因修墓的假期有限,于是派人从老家为他请病假。从此脱离官场,而有了浪迹江湖的自由之身,再无杞人忧天的顾虑。

道光十五年(1835),徐培深改为主讲梅花书院,并自号梅花主人。所谓梅花书院,因江南扬州书院傍梅花结庐而以为名。所谓梅花主人,因培深未考中进士时曾在梦中得诗 “请君寄语江南去,吩咐梅花得得来”之句,晚年又与梅花相伴而自号。

回首培深往事,其人如梅、梅如人生。其父观其《茶花诗》慨叹其“当闻名一世,恐未必有大富贵”之语,竟一语成谶。民国时瓮安人胡国隆有诗赞曰:“忠臣岂复计身家,直道难容亦可嗟。热血一腔官已冷,广平遗迹问梅花。”这或许可以算作其人生写照吧!(铜仁市石阡县纪委监委供 蔡中华著)